РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Работой по культурному просвещению населения руководство СССР занималось с самого начала. В первые годы Советской Власти это именовалось внешкольным образованием, до Великой Отечественной войны – политико-просветительской, а после и до наших дней – культурно-просветительской работой. Руководил ей из центра Народный Комиссариат Просвещения (Наркомпрос), а на местах культпросветом заведовали специальные отделы.

Для приобщения широких масс населения к культурной жизни проводился широкий комплекс мероприятий. Открывались сельские и городские клубы, Дома Культуры и избы-читальни, уже на их базе разворачивались различные кружки, создавались агитбригады и даже проводилось обучение. Кроме того, наиболее отличившимся гражданам советского союза (в первую очередь – награжденным орденами и медалями) предоставлялся бесплатный доступ в учреждения наркомпроса [1]. Активно вкладывались и в подготовку кадров, так в целях улучшения подготовки библиотечных кадров на заочной форме обучения, приказом Надежды Крупской, которая занимала должность заместителя наркома просвещения РСФСР, устанавливалась выдача дополнительных учебных отпусков, а также обеспечение необходимой методической помощи [2].

Для решения поставленной задачи постановления из центра было мало, что же происходило на местах, а конкретно в Приморском крае? Избы-читальни и клубы не могли выполнять работу в полном объеме, а в ряде населенных пунктов – полностью, в отдельных районах их здания вынуждены были использовать под хозяйственные нужды, а сотрудники перебрасывались на иные работы. Финансирование не предоставлялось, средства на политпросветработу за 1 полугодие 1939г. расходовались только на 34,5%. Эти факты показывали недобросовестное отношение к культурным нуждам населения у местных властей. Постановлением от 26.09.1939 кроме указаний по исправлению отмеченных недостатков так же предписывалось управлению кинофикации снабдить все районные ДК стационарными киноустановками [3].

В 1940 году ситуация продолжала оставаться сложной, исполкомы не могли уделить достаточно внимания работе, здания учреждений продолжали заниматься под нецелевые нужды (например, под хранение урожая). Однако уже наблюдались значительные подвижки в сторону расширения и улучшения культпросветработы.

Бюджетом было предусмотрено по краю 400 изб-читален и сельских клубов и 23 районных Дома Культуры. Согласно паспортизации, их численность составляла 335 изб, 46 сельских и 4 колхозных клуба, а так же 20 ДК. В этом году планировалось расширить сеть учреждений, открыв 3 ДК, но реализовать получилось только один – в Черниговском районе, под два остальных не представлялось возможным найти помещения. Однако, это уже было хорошим расширением сети. Для сравнения: в 1938 году районных ДК насчитывалось 18, в 1939 – 19, а количество изб-читален и клубов с 1938 года выросло с 331 до 385 [4].

Подготовкой столь необходимых кадров, что требовались для работы в этой сфере, в крае занималась Ворошиловская политпросветшкола, из которой в 1940 выпущено 35 человек, обучение же продолжали проходить на постоянных курсах– 75, а на заочных еще 270 человек. И, хотя показатели подготовки были высокими, заведения политпросвета продолжали ощущать сильную нехватку сотрудников. Это связывали с тем, что на местах многие уходили на другую работу, что привело к сильной текучке кадров. [5]. И, хотя работа в сложившейся ситуации была трудной, мероприятия всё же проводились крайне активно. За весь 1940 год усилиями сотрудников культуры было прочитано 2400 лекции на общественно-политические темы с охватом 53200 человек, по агрозоотехнике – 270, общеобразовательных – 100. Помимо прочего выпускались стенгазеты, организовывались различные кружки: от агротехнических, военно-оборонных и спортивных до драматических и литературных, притом культурных кружков открывалось больше, чем профессиональных. Так, драматических кружков было открыто 200, в то время как агротехнических только 100 [6].

Высокие показатели были у Краеведческого музея (с 1945 года – Приморский краеведческий музей имени В. К. Арсеньева). В 1940 году в нем открыли новые экспозиции, которые охватывали временной период начиная с XVII века и заканчивая 1917 годом, был открыт отдел социалистического строительства, а также ряд передвижных выставок. Всего сотрудниками музея за этот год было проведено 538 экскурсий, а музей посетили 119000 человек, что являлось небольшим ростом в сравнении с 1939 годом, когда в стены музея пришло 116000 посетителей [7].

Таким образом, можно заметить, что к началу Великой Отечественной войны учреждения политпросвета подошли, пусть и с большими проблемами, но в стадии активного развития. Согласно отчетам, в первой половине 1941 года работа шла полностью планово. Однако начало войны не могло не повлиять на работу культурных учреждений, особенно в связи со всеми вышеперечисленными фактами.

Первой ощутимой проблемой, которая ударила по органам политпросвета, стал острый кадровый голод, как в самих учреждениях на местах, так и в контролирующих. Ряд работников политпросвета и инспекторов ОНО был призван в ряды вооруженных сил, как того требовало время и ситуация, другие же заменили на местах советских и партийных работников, большинство же оставшихся вынужденно использовались в качестве обычных работников или бригадиров. Кроме того, встал вопрос о необходимом уровне подготовки 44% из оставшихся работников не имели даже среднего образования, к 1942 году из 363 культработников высшее образование имели лишь двое. Более половины (54 %) имели стаж работы менее полугода, а 58% были возрастом всего 20 лет и даже младше. Изменить ситуацию было решено путем работы по-совместительству, большие частью культработниками становились учителя. Ситуация это сохранялась до самого конца войны.

Вынужденно сокращалась и сеть политпросветительских учреждений. В начале года бюджет закладывался на 395 изб-читален и клубов и 22 ДК, однако после переучета изб было только 378. Связывается это с тем, что районные советы санкционировали передачу помещений под нецелевые нужды – в основном под хранение урожая и помещения воинских частей [8]. Всего к концу 1941 года было принято решение закрыть 50 изб-читален, но за первые полгода 1942 года сеть удалось восстановить, в 1944 году была предпринята попытка расширить сеть культурно-просветительских учреждений, на что был выделен бюджет, однако осуществить данный план не вышло по ряду причин[9]. Руководство края пыталось связать проблемы в культурной сфере в первую очередь с недостаточным вниманием сельских и районных комитетов, а так же с низким уровнем взаимодействия между структурами, в первую очередь с Отделами народного образования. Поселковые администрации могли увольнять работников культуры или перемещать их на иные должности, при этом не сообщая о своих действиях в РайОНО. Таким образом, контрольные органы не имели актуальной информации с мест, заведующие отделом узнавали о перемещении спустя уже несколько недель [10].

Кроме того, сложности были и с оказанием методической помощи и снабжением необходимыми материалами для наглядной агитации [11].

За весь 1943 год в Приморский край поступили лишь 4 партии карт и плакатов. Общекраевой книжный фонд составлял лишь 645700 экземпляров, чего не хватало для удовлетворения спроса населения на литературу. Большая часть из них находилась на руках у населения, из-за частого использования приходила в негодность. Чаще всего это были детские книги. Однако осуществить реставрацию книг не представлялось возможным, ведь в крае не было переплетных мастерских, а значит, требовалась закупка новых.

На недостаточном уровне были развиты еще две крайне важных сферы – радиовещание и кинофикация. Советское государство уделяло данным направлениям гигантское внимание, как наиболее понятным вариантам донесения информации до населения. Радиоточки размещались во всех ключевых местах: на предприятиях, улицах и, конечно, домах культуры и избах-читальнях, выдавались киноаппараты как культурным учреждениям, так и агитбригадам, для выездных кинопоказов.

На 29 сельских районов края приходилось 70 радиоточек. На большинстве территорий края радиовещание велось через телефонную сеть, то есть через провода. Что же касается кинопоказов, то и в этом направлении велась активная работа, несмотря на всю сложившуюся ситуацию в стране и необходимость регулярной поддержки фронта. Работа Хорольского и Михайловского районных домов культуры устраивали регулярные кинопоказы, пусть и не часто, но всё же 1 киноновинка в квартал, сложным оказался 1943 год для 154 населенных пунктах края 1943 год не было проведено ни одного киносеанса, все усилия были сосредоточены на более приоритетных в этот период задачах[12].

Хотя и были сложности, политпросвет учреждения продолжали свою работу, принимая активное участие в патриотической и оборонной работе. На базе изб-читален велась подготовка МПВО и ПВХО, ставились патриотические пьесы, организовывались сборы средств и теплых вещей на нужды армии.

К 1945 году удалось решить одну из главных проблем – использование учреждений политпросвета под нецелевые нужды, так же увеличилось финансирование культурной сферы, с 2,7 миллионов рублей до 3,5.

Продолжала развиваться сфера художественной самодеятельности. В 1945 году было решено провести краевой смотр среди кружков и исполнителей-одиночек, и он показал крайне высокий количественный результат. В данном смотре приняли участие 167 творческих кружков (в первую очередь драматических, музыкальных и хоровых), в которых состояло 3244 человека и еще 507 исполнителей-одиночек.

Кроме высоких количественных показателей смотр показал и качество. Участники исполняли написанные ими песни, читали авторские стихи и ставили собственные постановки, как основанные на текстах авторов, как, например, драмкружок из села Монастырище, которые основывали свой драматический монтаж «Солнечные часы» на тексте Афанасьева, так и полностью авторские, либо патриотической направленности, либо основанные на их повседневной трудовой жизни. По результату данного смотра был создан краевой ансамбль художественной самодеятельности.

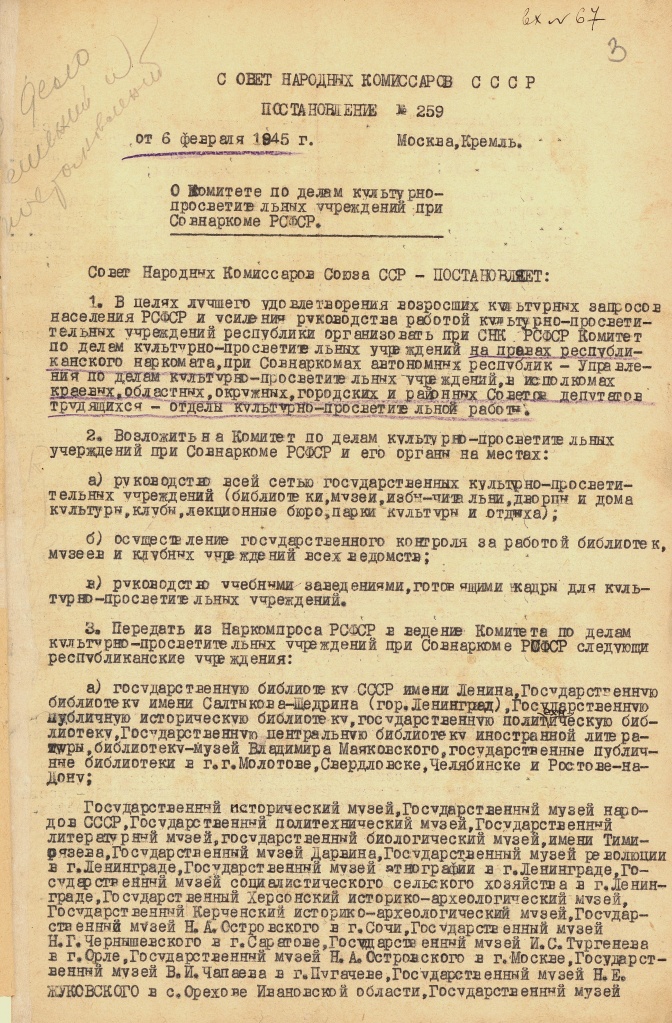

Для преодоления организационных проблем, с которыми сталкивалась просветительская работа, 06.02.1945 постановлением СНК СССР было решено реформировать структуру управления, создав отделы культурно-просветительской работы при исполнительных комитетах различных уровней. Это развернуло активную работу, которая, пусть изначально и привела к дезорганизации, в долгосрочной перспективе улучшила работу культурных учреждений а после, уже на их основе, начало свое функционирование Министерство культуры СССР.

Обобщая вышесказанное, можно понять, что даже в тяжелое военное время культурно-просветительская работа велась активно. Преодолевая всевозможные трудности, сотрудники культуры смогли не только поддержать мораль населения в тылу, но и при этом развить культуру Приморья.

ГАПК. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 15. Л. 3. Постановление о комитете по делам культурно-просветительских учреждений при Совнаркоме РСФСР.

ГАПК. Фотофонд, П-582. Фотовыставка, посвященная празднованию Дня Победы над Японией в военно-историческом музее, г. Владивосток, 1945 г.

ГАПК. Фотофонд, П-772. Клуб в селе Раздольном, построен в 1914 г., дата съемки 1959 г.

ГАПК. Фотофонд, П-2086е. Агитбригада дома культуры Ильича в с. Камень-Рыболов, апрель 1954 г.

ГАПК. Фотофонд. П-13833. Участники драмкружка Центрального клуба моряков на репетиции джаз-спектакля Карнавал, г. Владивосток, 1936-1937 гг.

ГАПК. Фотофонд. П-826. Читка газеты во время обеденного перерыва в поле на молотьбе. За газетой – председатель сельсовета – Громовик, колхоз Активист, Анучинский район, 1950 г.

[1] ГАПК. Ф. Р-470, Оп. 1. Д. 1. Л. 16.

[2] Там же, л. 1

[3] Там же, л. 25-26

[4] ГАПК. Ф.Р-470, Оп. 1. Д. 2. Л. 13-14.

[5] Там же, л. 15

[6] Там же, л. 16

[7] Там же, л. 21

[8] Там же, л. 26-26об

[9] Там же, л. 37-37об

[10] Там же, л. 34

[11] Там же, л. 52

[12] Там же, л. 33об

Государственный архив

Государственный архив